子供用着物の肩上げと腰上げのやり方を分かりやすくご紹介します

お子様の着物は、成長することを前提に大きめに作られています。

肩上げ・腰上げなどの身上げには「お子様のこれからの成長を願う」という意味があるのです。

大きめに作られている着物を身体にあわせて縫い上げる「肩上げ・腰上げ」を初心者の方でも簡単にできるようにご紹介いたします。

子供着物の肩上げや腰上げ方法は、女の子着物も男の子着物も共通です。

お子様のお着物を調整される際に参考にご覧ください。

7歳の七五三着物(四つ身)・3歳の被布着物(三つ身)、男の子羽織着物、ジュニア着物、ハーフ成人式(二分の一成人式)、十歳(ととせ)の祝い、小学校卒業式袴、十三参り、袴着物、浴衣など。

ご覧になりたい見出しをクリックすると説明へ移動します。

肩上げの方法

肩上げとは

着物の肩の部分の生地をつまみ上げて縫うことで、裄(ゆき)の長さをお子様の腕の長さに合わせて調整します。

肩上げ寸法を測る

- ◆着物裄の測り方

- 着物の背中心から、袖口までを直線で結んだ長さを測ります。これが着物裄です。

- ◆裄サイズの測り方

-

腕を45度にあげ、首の後ろのつけ根にあるぐりぐりから肩を通り、手首外側のぐりぐりまでの長さを測ります。これが裄(ゆき)サイズです。

測る時は必ず肩を経由して測ります。首のぐりぐりから手首のぐりぐりまで一直線で測ると裄寸法は短くなり正しく測れません。

着物裄から、実際の裄を引き算した残りの長さが肩上げ寸法(短くする寸法)になります。

後ろ身頃の上げ山の起点の位置を決める

肩上げ寸法の計算が出来たら、次は肩上げの折山線になる部分の「上げ山」を決める作業になりますが、まずは上げ山の位置を決めるために、上げ山の起点(以下、起点)の位置を決めます。

起点の場所は、着物の肩幅の半分の位置です。

※着物の肩幅は、洋服のように肩から肩までの長さではなく、「背中心から、袖の縫い合わせまでの距離」が肩幅になります。

起点を基準に後ろ身頃の上げ山を決める

起点が決まったら、次は上げ山を決めます。上げ山は肩上げを仕上げたときに折山線になる部分です。

後ろ身頃の上げ山は、上げ山の起点から垂直に袖付け止まり延長線の2cm上までになります。

※「袖付け止まり」とは、着物の身頃と袖の縫い合わせの終わりのところで、着物身頃と袖の分かれ目部分を指します。

前身頃の上げ山の位置を決める

前身頃は上げ山の起点から、垂直に袖付け止まりの2cm上、さらに袖側に1cmずらした点までの斜めの線になります。

- どうして前身頃は、上げ山を斜めにするの?

- 前身頃の上げ山は斜めにすることで、着付けの際、胸元にしわが出来にくくなりきれいな着付けが出来ます♪

肩上げをつくる

上げ山を中心に肩上げ寸法の半分をつまみ、縫い合わせ線同士を重ねて縫い合わせます。

後ろは、肩山から袖付け止まりに向かうにつれ1cm引いた寸法にします。

縫い合わせ線同士を重ねた際、縫い合わせ線上に待ち針を打っておくと、縫いやすくなります。

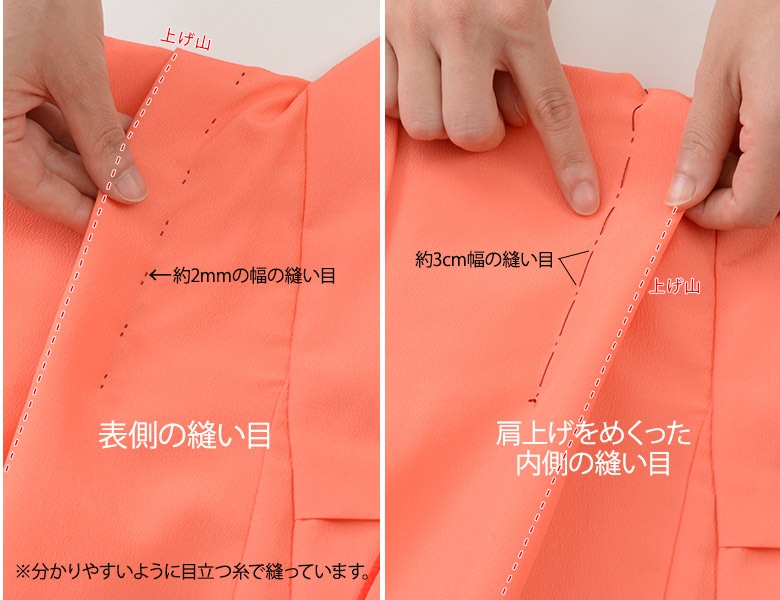

縫い方

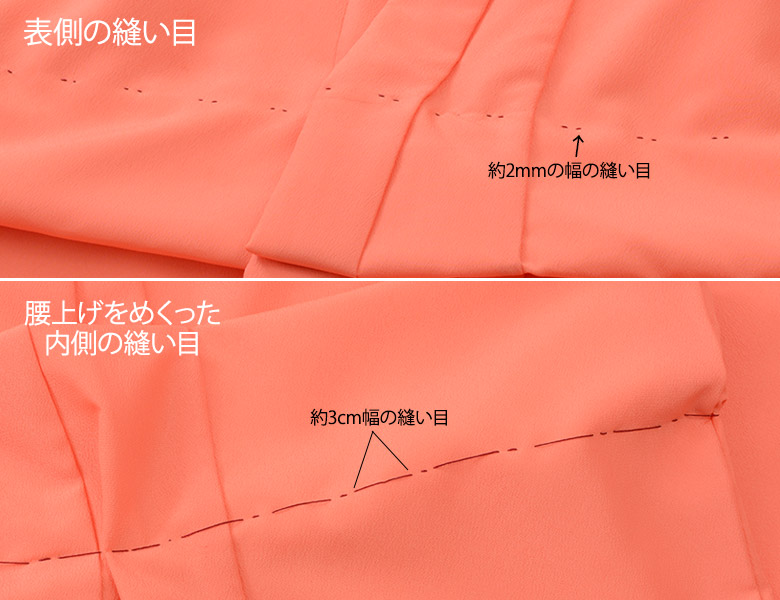

二目落し縫いという表から見て糸が目立たない縫い方で縫います。

表に2mmくらいの小さな針目が出るように、内側の長い針目が約3cmの間隔になるように縫います。

完成

すでに肩上げをされている着物の裄を調整したい場合は、上げ山の位置は変えず上げ寸法を増減して長さを調整してください。

ご覧になりたい見出しをクリックすると説明へ移動します。

腰上げの方法

腰あげは大人と同じように、腰ひもを使って着付けの時にする方法もありますが、ここではご家庭での着付けが楽になる、縫い合わせる方法をご紹介します。

浴衣や3才用きものは着崩れ防止のため腰上げされることをおすすめします。

京子さんのうんちく「腰上げをする?しない?」もご参考にどうぞ。

腰上げとは

着物の腰部分の生地をつまみ上げて縫い、着物の丈をお子様の身長に合わせて調整します。

腰上げ寸法を測る

- ◆着物丈サイズの測り方

- 着物の肩から、裾までの長さを測ります。これが着物丈となります。

- ◆身丈サイズの測り方

- 首の後ろのつけ根にあるぐりぐりから垂直に足のくるぶしまでの長さを測ります。これが着丈となります。

着物丈から着丈を引き算した残りの長さが腰上げ寸法(短くする寸法)になります。

上げ山の位置を決める

腰上げ寸法の計算が出来たら、次は腰上げの折山線になる部分の「上げ山」の位置を決めます。

着物丈から腰上げ寸法の半分を引き算し、その値を2で割った長さが、肩から上げ山までの長さになります。

着物の肩を基準に、上で計算した長さ分下がった所が、上げ山の位置になります。

上げ山の位置が決まったら、次は実際に腰上げを作ってみましょう。

測った寸法で腰上げをつくる

上げ山を中心に、上下に腰上げ寸法の半分の長さづつを取り、縫い合わせます。

縫い合わせ線同士を重ねた際、縫い合わせ線上に待ち針を打っておくと、縫いやすくなります。

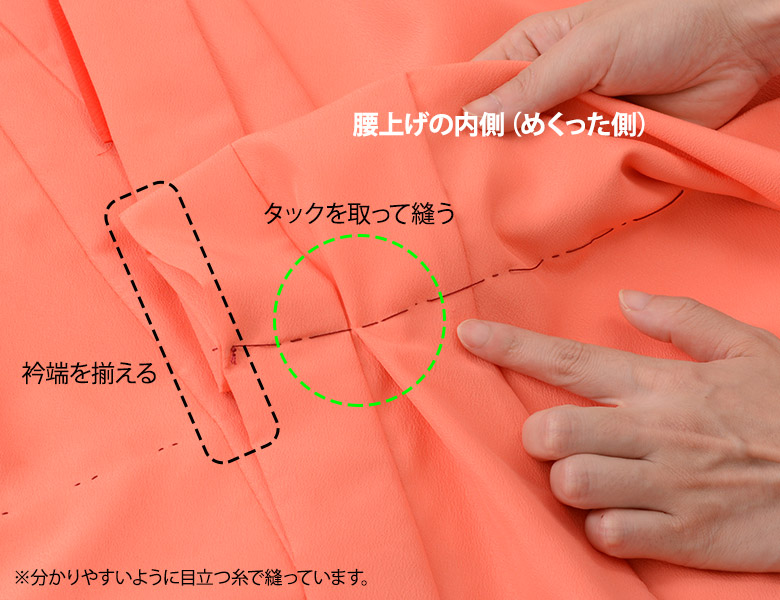

縫い合わせる際の注意点

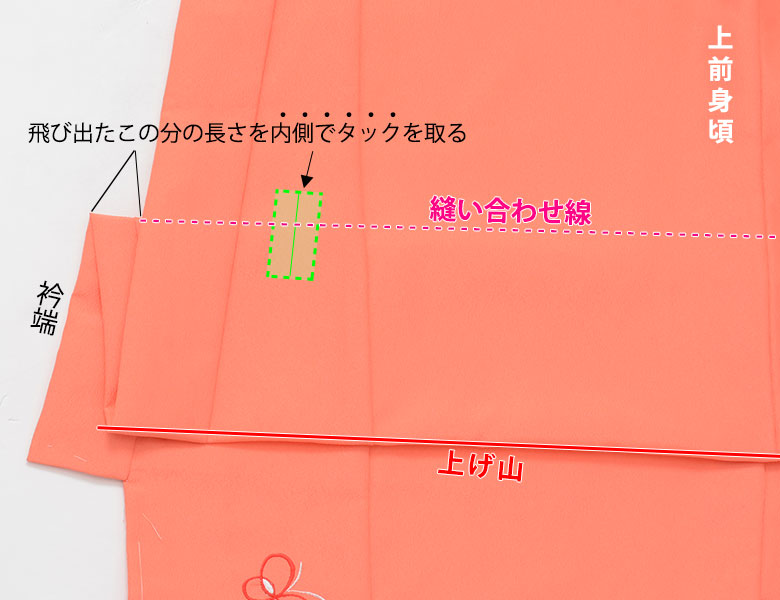

上前(左身頃側)の衿端は着たときに見えるので、タックを取って端をきれいに揃えて縫ってください。

縫い方

※二目落し縫いという表から見て糸が目立たない縫い方で縫います。

表に2mmくらいの小さな針目が出るように、内側の長い針目が約3cmの間隔になるように縫います。

完成

すでに腰上げをされている着物の着丈を調整したい場合は、上げ山の位置は変えず上げ寸法を増減して長さを調整してください。

腰上げをする?しない?

事前に腰上げしておくと、実際に着用されるときにもメリットがあります。

締め付ける腰紐の数が減り、その分早く着付けてあげることができるのでお子様も気分よく着物を着ることができたり、お出かけ時に着崩れて裾がずるずる落ちてくる心配も少なく、さっと直しやすいのでご家族の負担も減ります。

- 腰上げがおすすめなシーン

- ・七五三のお参り:着付けができる方がいない状態で、半日〜1日中着物を着てお出かけされる場合など。

- ・3才の着物:まだ小さなお子様のお着物は、裾を踏んでしまわないように腰上げされておくほうが無難です。

- ・浴衣:走ったりよく動くことが考えられる場合も、腰上げをされておくと着崩れが防げ安心です。

お子様にとっては楽な腰上げですが、写真館さんや着付師さんによっては着付け時におはしょりで身丈を調整される場合も多々あるため、「腰上げをしないで持ってきてください」とお願いされる場合もあります。

理由としては、腰上げは縫ってしまうためそれ以上の着丈の微調整ができなかったり、腰上げによってできる皺が写真の仕上がりに影響を与えてしまうからなどです。

このようにそれぞれお子様にあった寸法に微調整しながら、美しく着付ける方法を好まれる場合は、腰上げをしないこともあります。

腰上げをするかしないかは地域の伝統やしきたりによってさまざまです。

ご家族や着付師さんに相談しながら、お子様やご家族の負担等も考えて、どちらが良いか選ばれるとよいでしょう。

着付けに使用する物に足りない物がないかチェックしましょう

肩上げ・腰上げが終われば、次は着付けの準備が必要となります。

着物を着るために必要な着付け小物類、草履や足袋などの和装小物類はすべてお揃いですか?

以下のリンクから各着物に必要な物や、あれば便利な物をチェックすることが出来ますのでご確認ください。

まだまだあります着物豆知識

当ページでは、着物にまつわるいろいろな知識をご紹介していきます。